条件収束級数の不思議な性質②

公開日

2021年4月9日

更新日

2021年4月9日

数学教室和(なごみ)講師の松中です。

※本記事は以下の記事の続きとなっております。前回の記事を読んでから本記事を読んでいただくことをお勧めします。

前回の記事では条件収束級数の\(\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n+1}}{n}\)を使ってリーマンの定理の紹介をしました。

条件収束する級数は足し算の順番を変えることで任意の値に収束させたり、発散させることができる。

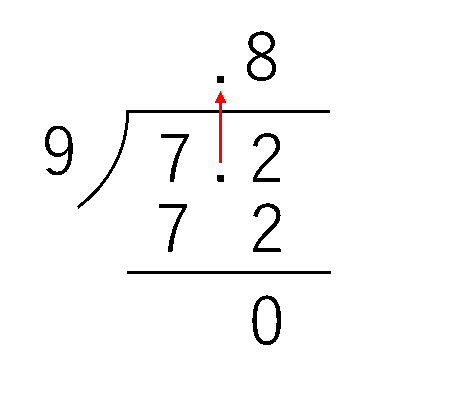

今回の記事では、様々な並び替えの中でも特に、正の項を\(p\)個、負の項を\(q\)個ずつ並べていくという並び替えで、この級数が\(\displaystyle\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{p}{q}}\)に収束することを証明したいと思います。なお\(\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n+1}}{n}\)は正の項と負の項が\(1\)個ずつ順番に出てくるので\(p=1\)、\(q=1\)です。このとき、\(\displaystyle\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{p}{q}}=\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{1}{1}}=\log{2}\)となり、前回紹介した\(\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\log{2}\)がわかります。

この記事の主な内容

\(p=2\)、\(q=1\)のとき

どのような並び替えなのかを理解するための具体例として、まずは\(p=2\)、\(q=1\)で確認してみましょう。

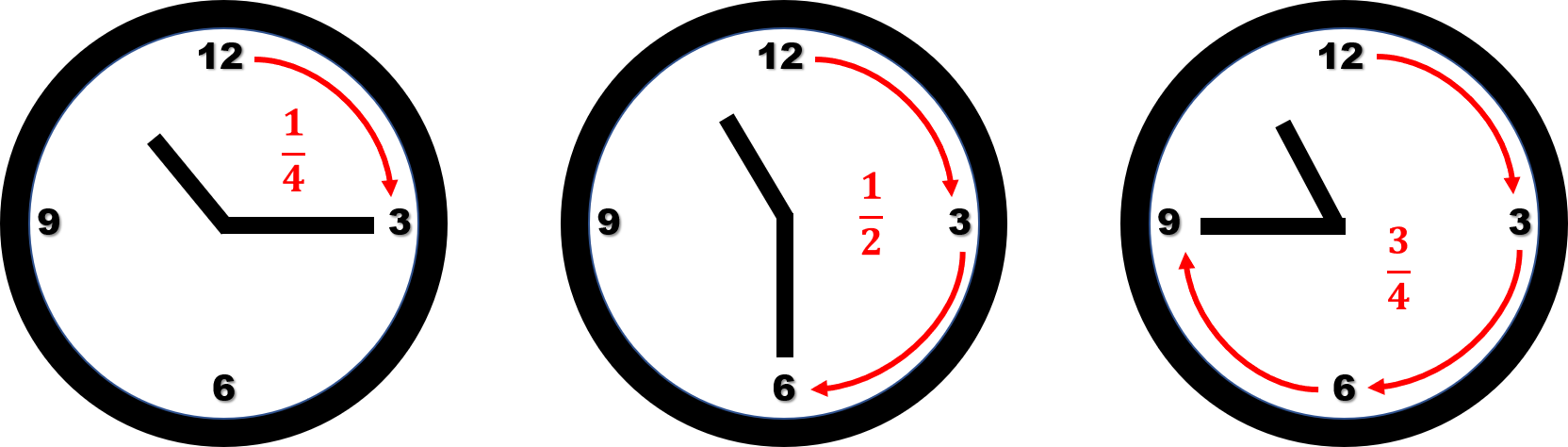

この場合正の項を\(2\)個足して、次に負の項を\(1\)個足す、そしてまた正の項を\(2\)個足し、負の項を\(1\)個\(\cdots\)という足し算を続けていくことになります。つまり以下の足し算です。

1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}+\cdots

\]

今回証明したいことはこの足し算が\(\displaystyle\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{p}{q}}\)に等しくなること、この具体例の場合では\(\displaystyle\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{2}{1}}=\frac{3}{2}\log{2}\)に等しくなることです。

\(p=2\)、\(q=1\)の場合は以下のように比較的簡単に証明できます。

1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots =\log{2}

\]

の両辺に\(\frac{1}{2}\)をかけて

\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{10}-\frac{1}{12}+\cdots =\frac{1}{2}\log{2}

\]

となります。この級数に\(0\)を挟んでも結果は変わらないので、

0+\frac{1}{2}+0-\frac{1}{4}+0+\frac{1}{6}+0-\cdots =\frac{1}{2}\log{2}

\]

です。\(\frac{1}{2}\)をかける前の級数とこの級数の各項を加えることで、

1+0+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+0+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots =\frac{3}{2}\log{2}

\]

つまり、

1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots =\frac{3}{2}\log{2}

\]

がわかりました。何とも不思議です。

なおこの証明は以下のテキストを参照しています。

一般の\(p\)、\(q\)のとき

実は一般の\(p\)、\(q\)のときに\(\displaystyle\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{p}{q}}\)に収束するという事実は先に紹介した杉浦先生の解析入門に書かれておりました。しかし証明は載っていなかったので、頑張って証明しました。

まずは\(S_n\)を以下で定義します。

\[

S_n=\sum_{k=1}^n\frac{(-1)^{k+1}}{k}

\]

これは\(\displaystyle\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n+1}}{n}\)の第\(n\)項までの部分和です。\(\lim_{n\rightarrow\infty}S_n=\log{2}\)に注意しましょう。

さて、一般の\(p\)、\(q\)に対する級数に関して、正の項を\(p\)個、負の項を\(q\)個分をワンセットとしてそれを\(M\)セット分足した部分和を考えてみましょう。ちょっとややこしいですが、以下のようになります。

\sum_{m=1}^M\left(\sum_{k=1}^p\frac{1}{2p(m-1)+2k-1}-\sum_{l=1}^q\frac{1}{2q(m-1)+2l}\right)

\]

この部分和の項の数は\((p+q)M\)であり、内、正の項が\(pM\)個、負の項が\(qM\)個となっています。この部分和に出てくる絶対値最小の正の項は\(\frac{1}{2pM-1}\)、負の項は\(-\frac{1}{2qM}\)となっています。

これで\(M\rightarrow \infty\)とすることで収束先が分かりそうですが、このままの形では計算できません。そこでこの部分和と\(S_n\)の関係に注目します。

最初に考えたくなるのは、\(S_{(p+q)M}\)ですが、この中には今考えている\((p+q)M\)個の項がすべて出てくるとは限りません。そこで少し多めに\(S_{2(p+q)M}\)を考えます。

\(S_{2(p+q)M}\)に出てくる絶対値最小の正の項は\(\frac{1}{2(p+q)M-1}\)、負の項は\(-\frac{1}{2(p+q)M}\)となっており、\(S_{2(p+q)M}\)には今考えている\((p+q)M\)個の項がすべて登場します。逆に多いくらいなので以下のように間引くことで、考えている部分和を\(S_n\)を用いて書きなおすことができます。

\sum_{m=1}^M\left(\sum_{k=1}^p\frac{1}{2p(m-1)+2k-1}-\sum_{l=1}^q\frac{1}{2q(m-1)+2l}\right)

\\=S_{2(p+q)M}-\sum_{k=1}^{qM}\frac{1}{2pM+2k-1}+\sum_{l=1}^{pM}\frac{1}{2qM+2l}

\]

この右辺で\(M\rightarrow\infty\)の極限を取って、左辺の収束先を計算することにします。

注意で述べた通り、右辺第1項は\(M\rightarrow\infty\)で\(\log{2}\)に収束します。

\[

\lim_{M\rightarrow\infty}S_{2(p+q)M}=\log{2}

\]

残りの\(\sum\)の2項のうち、まずは第3項\(\displaystyle \sum_{l=1}^{pM}\frac{1}{2qM+2l}\)の収束先を見てみましょう。この収束先の計算は高校で習った区分求積法を使うと、以下のように簡単に求めることができます。

\lim_{M\rightarrow\infty}\sum_{l=1}^{pM}\frac{1}{2qM+2l}=\lim_{M\rightarrow\infty}\frac{1}{M}\sum_{l=1}^{pM}\frac{1}{2q+2\frac{l}{M}}\\=\int_0^p\frac{{\rm d}x}{2q+2x}=\frac{1}{2}\left(\log{(2q+2p)}-\log{2q}\right)

\]

最後に第2項\(\displaystyle \sum_{k=1}^{qM}\frac{1}{2pM+2k-1}\)の収束先ですが、これは先ほどのように簡単に区分求積法に持ち込むことはできないので、少し工夫します。まずは以下のように分母が偶数になる級数で挟んでやりましょう。

\sum_{k=1}^{qM}\frac{1}{2pM+2k}<\sum_{k=1}^{qM}\frac{1}{2pM+2k-1}<\sum_{k=1}^{qM}\frac{1}{2pM+2k-2} \]

この両端に出てくる級数は先ほどの区分求積法同様に簡単に計算ができて、その収束先はどちらも\(\displaystyle \frac{1}{2}\left(\log{(2q+2p)}-\log{2p}\right)\)になります。よって挟み撃ちの原理から第2項の収束先も求まります。

\lim_{M\rightarrow\infty}\sum_{k=1}^{qM}\frac{1}{2pM+2k-1}=\frac{1}{2}\left(\log{(2q+2p)}-\log{2p}\right)

\]

以上で正の項を\(p\)個、負の項を\(q\)個ずつ繰り返し足していくときの、収束先が計算できます。

\lim_{M\rightarrow \infty}\sum_{m=1}^M\left(\sum_{k=1}^p\frac{1}{2p(m-1)+2k-1}-\sum_{l=1}^q\frac{1}{2q(m-1)+2l}\right)\\

=\log{2}-\frac{1}{2}\left(\log{(2q+2p)}-\log{2p}\right)+\frac{1}{2}\left(\log{(2q+2p)}-\log{2q}\right)=\log{2}+\frac{1}{2}\log{\frac{p}{q}}

\]

上の極限は\((p+q)\)個の項を\(M\)セットまとめた部分和の極限になっているので厳密にはそのあたりの議論をしなくてはいけません。しかし、\(M\)が大きくなると「\(M\)セット\(+\)残りの部分」の「残りの部分」は\(0\)に収束していくので問題ないでしょう。

まとめ

2記事に渡ってリーマンの定理の意味を解説しました。単純な分数の足し算の順番を変える操作の先には奥深い数学の世界が広がっているのでした。

<文/松中>

新着記事

同じカテゴリーの新着記事

同じカテゴリーの人気記事

CONTACTお問い合わせ

個別講義や集団講義、また法人・団体向けの研修を行うスペース紹介です。遠人に在住の方や自宅で講義を受けたい方はオンライン講座をご用意しております。よくある質問はこちら