通分とは【算数からやさしく解説】

公開日

2022年8月14日

更新日

2025年9月18日

↓↓↓動画で見たい方はこちら↓↓↓

この記事の主な内容

通分とは

通分とは\(2\)つ以上の分数の分母の数をそろえることです。

では、なぜ通分をすることが必要なのでしょうか?

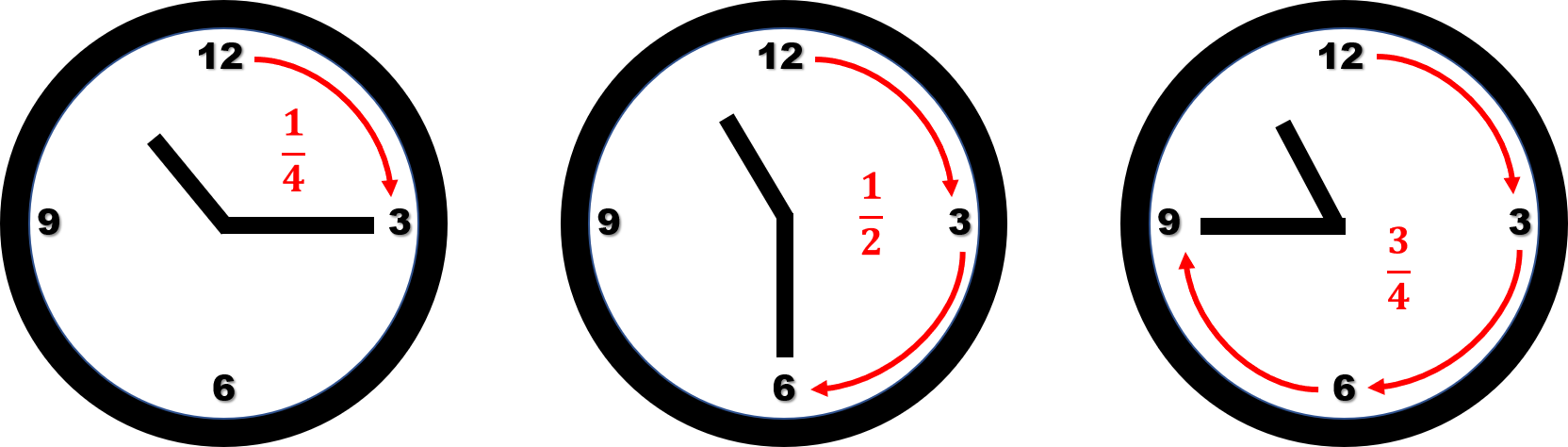

例えば、\(\frac{1}{4}\)にスライスしたケーキと\(\frac{1}{5}\)にスライスしたケーキが合わせてどのくらいあるのか、どっちのケーキがどのくらい多いのかを考えるときに通分が役に立ちます。

これから紹介する方法で\(\frac{1}{4}\)を\(\frac{5}{20}\)、\(\frac{1}{5}\)を\(\frac{4}{20}\)と直すことによって、\(\frac{1}{4}\)のケーキが\(\frac{1}{5}\)のケーキよりも\(\frac{1}{20}\)大きく、合わせて全体の\(\frac{9}{20}\)であると分かります。

通分をマスターすることによって、分数の足し算や引き算を簡単に計算することができます。

最小公倍数

2つの分数を通分するとき、両方の分母の数をそろえる必要があります。そのため、分母の倍数のうち、共通するものを見つける必要があります。この数のことを、公倍数とよびます。

詳しくは、公倍数と公約数という記事を参照してください。

公倍数を見つけるには、それぞれの分母の数字の倍数を書き出していきます。

例えば、\(\frac{1}{2}\)と\(\frac{1}{3}\)であれば、

\(2\)の倍数: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

\(3\)の倍数: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21

となり、\(6, 12, 18\)などが\(2\)と\(3\)の公倍数であることが分かります。

この中でも、最小の公倍数である\(6\)を用いることでより簡単に通分をすることができます。この数を最小公倍数と呼びます。

分子と分母の関係

最小公倍数を見つけたら、それぞれの分数の分子を分母に応じて変える必要があります。

分母を変えたまま、分子の数を変えなければ異なる値になってしまいます。

そのため、分母と分子に同じ数を掛けることによって分子を分母が最小公倍数になるように調整しましょう。

先ほど使用した数を例に考えてみましょう。

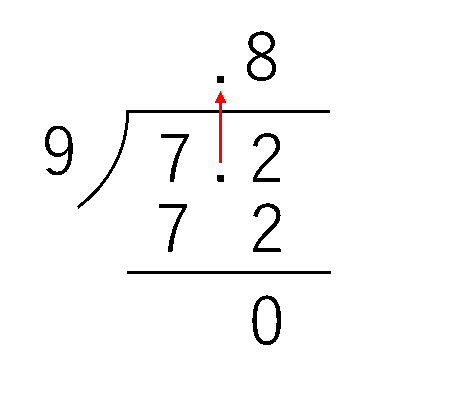

\(\frac{1}{2}\)の分母を最小公倍数の\(6\)に直すためには、\(3\)を掛ける必要があります。分母と分子にそれぞれ\(3\)を掛けると、\(\frac{3}{6}\)となります。

同様に、\(\frac{1}{3}\)の分母を\(6\)にするためには、\(2\)を掛ける必要があります。分母と分子にそれぞれ\(2\)を掛けると、\(\frac{2}{6}\)となります。

これで、それぞれの分母を同じ数に揃えることができ、通分が完了しました。ここでは、分母と分子に同じ数を掛ければ分数の値は変わらないことを利用しました。

分数の足し算と引き算

以上の方法で通分をすることによって分数の足し算や引き算を行うことができます。

分母の数がそろっている場合、分数の足し算は簡単になります。

例えば、\(\frac{3}{6}+\frac{2}{6}\)を計算する場合、分母は共通しているので\(6\)、分子はそれぞれの分子を足すことで求められます。この場合、\(2+3=5\)なので答えは\(\frac{5}{6}\)です。

引き算に関しても同様に計算しましょう。\(\frac{3}{6}-\frac{2}{6}\)を計算してみましょう。

分母は共通しているので\(6\)と分かり、分子は\(3-2=1\)となります。

このようにして、分母が共通していれば分数の足し算と引き算は分子の足し算と引き算として考えることができます。

通分の活用

物理や化学の問題では小数を用いると計算が煩雑になってしまうため、分数を用いることによって計算ミスを減らすことができます。

また、厳密性が求められる数学では誤差を生じさせないために分数を用いることが多いです。

分数の扱いに慣れることで、値を正確に計算したり量的なイメージもしやすくなります。

●和からのセミナー一覧はこちら

●お問い合わせフォームはこちら

<文/須藤>