OpenAIのAIエージェント「Operator」が新モデルO3搭載で進化!実用的なAIエージェントがついに登場!

公開日

2025年5月31日

更新日

2025年5月30日

ChatGPTを日々の業務で活用しているビジネスパーソンの皆さん、AIがウェブ上の操作までも自動で代行してくれたら便利だと思いませんか?実は、OpenAIはチャットでの回答に留まらず、インターネット上のタスクそのものをAIに任せられるエージェントサービスを開発しています。その名も「OpenAI Operator」。

2025年5月、このOperatorに組み込まれたAIモデルが最新の「O3」へとアップグレードされ、大きな進化を遂げました。この記事では、OpenAI Operatorとは何か、Operatorに何ができるのか、そして新モデルO3(GPT-4o)へのアップグレードによって何が変わったのかを、専門知識がなくても分かるようにやさしく解説します。

この記事の主な内容

OpenAI Operatorとは?

OpenAI Operatorとは、ユーザーから与えられた指示に基づいて自律的にタスクを実行してくれるAIエージェントです。従来のChatGPTが質問に答えたり文章を生成したりするのに対し、Operatorは自分専用のウェブブラウザを使ってインターネット上の作業を自動でこなします。例えば「このウェブサイトでフォームに情報を入力して送信しておいて」と頼めば、まるで人間がパソコンを操作するようにページを開き、キーボードで入力し、必要に応じてクリックするといった動作を行ってくれるのです。

Operatorは2025年1月に発表され、まず米国のChatGPTプロプラン(ChatGPT Pro)加入者向けに研究プレビュー版として公開されました。現時点ではProプランのみの限定的な試用段階ですが、OpenAIは今後Plusプランや企業向けプランへも提供を拡大し、最終的にはChatGPT本体に統合していく計画であると発表しています。まさに将来を見据えた先端的な試みと言えるでしょう。

Operatorで何ができるのか

OpenAIによれば、Operatorは人間が日常的にウェブで行っている様々な反復作業を代行することができます。例えば、次のようなタスクを任せることが可能です:

オンラインフォームの入力代行:

アンケート回答や各種申し込みフォームに、指定した情報を自動入力

予約・注文の手続き:

レストラン予約サイトで希望日時に空席を確保したり、ネット通販サイトで日用品をカートに入れて注文確定

情報収集と整理:

ウェブ検索で指定の情報を調べてまとめる(ニュース記事の要約作成など)

簡単なコンテンツ作成:

画像生成ツールを使ってミーム画像(ネットのネタ画像)を作るといったユニークな依頼にも対応

要するに、特別な専用アプリやAPIが用意されていなくても、ブラウザ上で人間が手作業できることであればほぼ何でも自動化できるのがOperatorの強みです。繰り返しの多い事務処理やECサイトでの定期的な発注作業などをAIが肩代わりしてくれるため、今後日々の業務の時短・効率化に大きく貢献してくれるでしょう。

新モデルO3へのアップグレードで何が変わった?

Operatorは登場以来、内部で動くAIモデルとしてGPT-4oモデルをカスタマイズして利用してきました。これらはWebブラウザが操作できるエージェントということで注目を浴びましたが、精度の面で問題があるところもありました。

そして今回、2025年5月にOpenAI社はOperatorのモデルをGPT-4oモデルから最新のO3モデルへと置き換えるアップグレードを行いました。O3はOpenAIのoシリーズと呼ばれる新世代のAIモデルで、より長く深く「考える」ことに特化した最高峰のモデルです。

では、このO3モデルの導入によってOperatorは具体的にどのように進化したのでしょうか。主なポイントを見てみましょう。

AIの賢さが大幅アップ:

前述の通り、O3はOpenAI史上最も高度な“考えるAI”です。最新モデルへの切り替えにより、Operatorの思考・推論エンジンが強化されました。これにより、より複雑な指示や長期的な段取りが必要なタスクでも、旧モデル以上に的確にこなせるようになっています。

タスク成功率と回答品質の向上:

新モデルO3を搭載したOperatorは、ウェブ上で指示された作業を最後までやり遂げる精度が向上しました。以前のモデルでは途中で手詰まりになったり誤操作したりするケースもありましたが、O3版ではそうした失敗や行き詰まりが減少しているとのことです。

安全性と制御の強化:

Operatorは便利である一方、AIが自動でウェブを操作するため誤った動作をしないよう安全面にも特別な配慮がなされています。もともと、ログインや支払いが絡む場面では自動操作を中断してユーザーに引き継ぐ「引継ぎモード」や、最終送信前に確認を促す仕組み、さらには銀行取引のような高度にセンシティブな依頼は引き受けないルールなど、複数の安全策が講じられていました。

これらの改善により、安全第一の原則は保ちつつも、ユーザーの意図をより汲み取って柔軟に対応できる賢いAI秘書へと洗練されたと言えるでしょう。

Operator使ってみた

実際に精度が良くなったというOperatorを使ってみようと思います。普段私が手作業で行っていることを自動化できたらよいな、ということで今回は以下の2つを実行してみました。

・Webからデータの取得

・書籍リサーチ

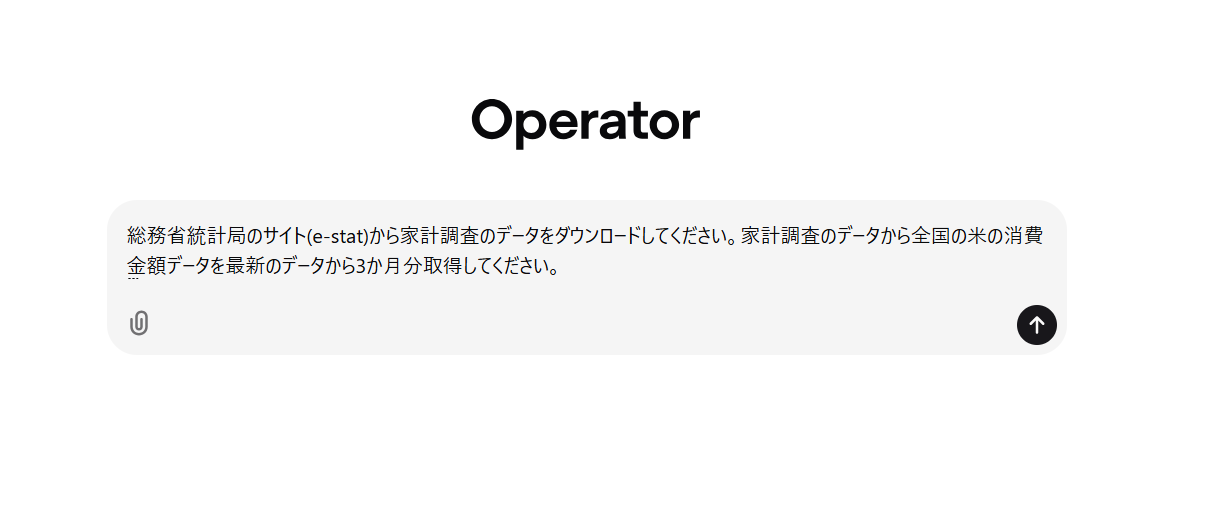

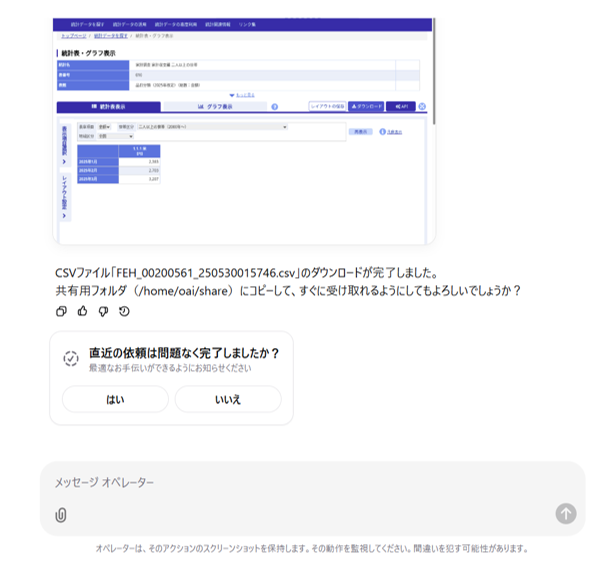

1つ目はデータの取得です。私はよくwebからデータをダウンロードし分析に使っています。いつも必要なデータを手動で探し回っているのですが、この操作をOperatorができるかどうかを行ってみます。今回は統計局のe-statというサイトから指定したデータを取得する指令を与えてみました。

このように指令を与えてあとは待つだけです。Operatorがブラウザの操作を行っている場面はリアルタイムで見ることができます。

正しくブラウザ検索を行って、e-statのサイトにたどり着くことができています。

またe-statのサイト内を正しく移動して、目的のデータを探し当てることもできています。

途中、操作を迷っている場面も見られましたが、無事目的のデータを取得することができました。

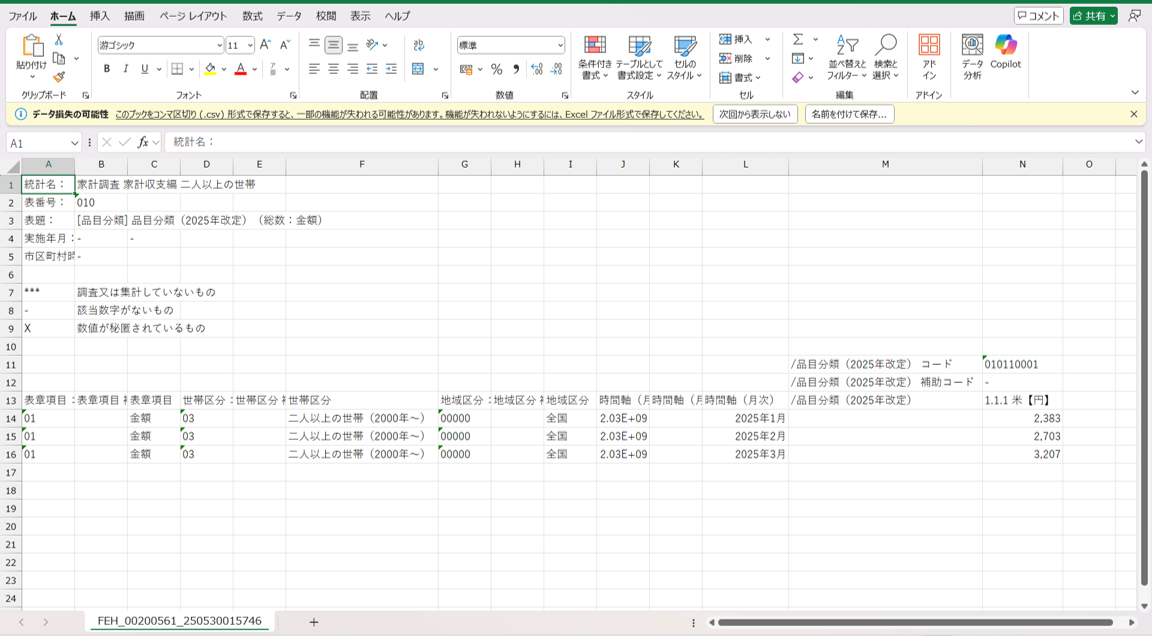

正しく指定したデータをCSVでダウンロードすることができました。正直、e-stat-内にはたくさんのデータがあり、家計調査のデータもかなりの項目があるので、指定したデータをピンポイントで取得するのは難しいのではないかと思っていましたが、そこはさすがのo3モデルです。問題なくデータの取得を行うことができました。

では次、情報検索はどうでしょうか?ここ1か月で出版された書籍をリサーチして、そのAmazonページを取得することを行ってみます。

実際の挙動は以下の動画をご覧ください。

どうやらアマゾンに直接アクセスすることができないようで、Bingを経由してサーチした情報をまとめてくれています。

実は今回の検索結果では、最も取得したかった書籍(※弊社綱島が書いた管理職向けのChatGPTの書籍・ゼロからわかる!管理職のためのChatGPT実践大全)はリサーチすることができませんでした。

これはアマゾンのサイトに直接アクセスして検索できなかったことが原因なのかと考えられますが、そのような直接操作できないといった場面でも、他の迂回ルートを使って検索出来ていることは驚きです。しかし、Operatorは現時点で完璧というわけではありません。精度は依然と比べてかなり改善したと思いますが、実行速度が少し遅い点がすこし気になります。

今回の実験ではe-statのデータ取得で5分、アマゾン書籍のリサーチでは11分かかっています。操作が分かっているならば人間が行った方がまだまだ早いというスピードです。しかし、これはモデルの精度が今後進化するとスピードは上がることが考えられますし、現状でも時間はかかってもその操作をAIに任せて、裏では人間が別の作業が行えるという意味では非常に価値があるものではないかと思えます。そのように考えると実用的なAIエージェントが生まれたと考えられるのではないでしょうか?

おわりに

今回は、OpenAI Operatorを取り上げ、その概要について解説しました。AIが世に出始めてまだ数年ですがここまで急速に技術が進歩していることはただただ驚きです。皆さんも、積極的にAIに触れてみていただくと、その面白さにどっぷりとはまってしまうでしょう。

また弊社では最新のAI関連のセミナーも多く開催しております。Operatorのような様々なタスクをこなせるようなAIをAIエージェントといいます。今やこのAIエージェントは簡単に作ることができます。そのような最新のAIエージェントをいち早く学べる以下のセミナーも開催していますのでご興味のある方はぜひチェックしてみて下さい。

ClaudeなどのAIモデルを組み合わせた業務改善アプリを作ろう!

Difyで始めるAI活用!プログラミング不要のAIエージェント作成入門【基礎編】