ビジネスパーソン向けAI入門:第1回「AIとは何か?ビジネスパーソンのための基礎知識」

公開日

2025年5月18日

更新日

2025年5月9日

この記事の主な内容

AIとは何か?ビジネスパーソンのための基礎知識

近年「AI」という言葉を聞かない日はありません。自動運転やチャットボットなど、様々なシーンでAI(人工知能)が活躍しています。しかし、「AIとは具体的に何なのか?」「なぜ今これほど注目されているのか?」と聞かれると、答えるのは難しいかもしれません。そこで本記事では、ビジネスパーソン向けにAIの基本を分かりやすく解説します。AIの定義や仕組みから身近な事例、得意なこと・苦手なこと、そしてビジネス活用の第一歩まで、順を追って基礎知識を紹介します。

AIとは何か?その定義と仕組み

AI(人工知能)とは、人間のように学習し判断して問題解決できるコンピュータープログラムのことです。明確な定義は実は定まっていませんが、要するに「コンピュータを使って人間の知的作業を自動化する技術」の総称と言えます。AIという概念は非常に幅広く、研究自体は1950年代から始まっている歴史ある分野です。現在私たちが「AI」と呼ぶものの多くは、人間の知能の一部を代替する弱いAI(特化型AI)と呼ばれるもので、画像認識や音声認識など特定のタスクに特化したシステムです。一方で人間のような汎用的知能を持つ強いAI(汎用型AI)はまだ実現されていません。

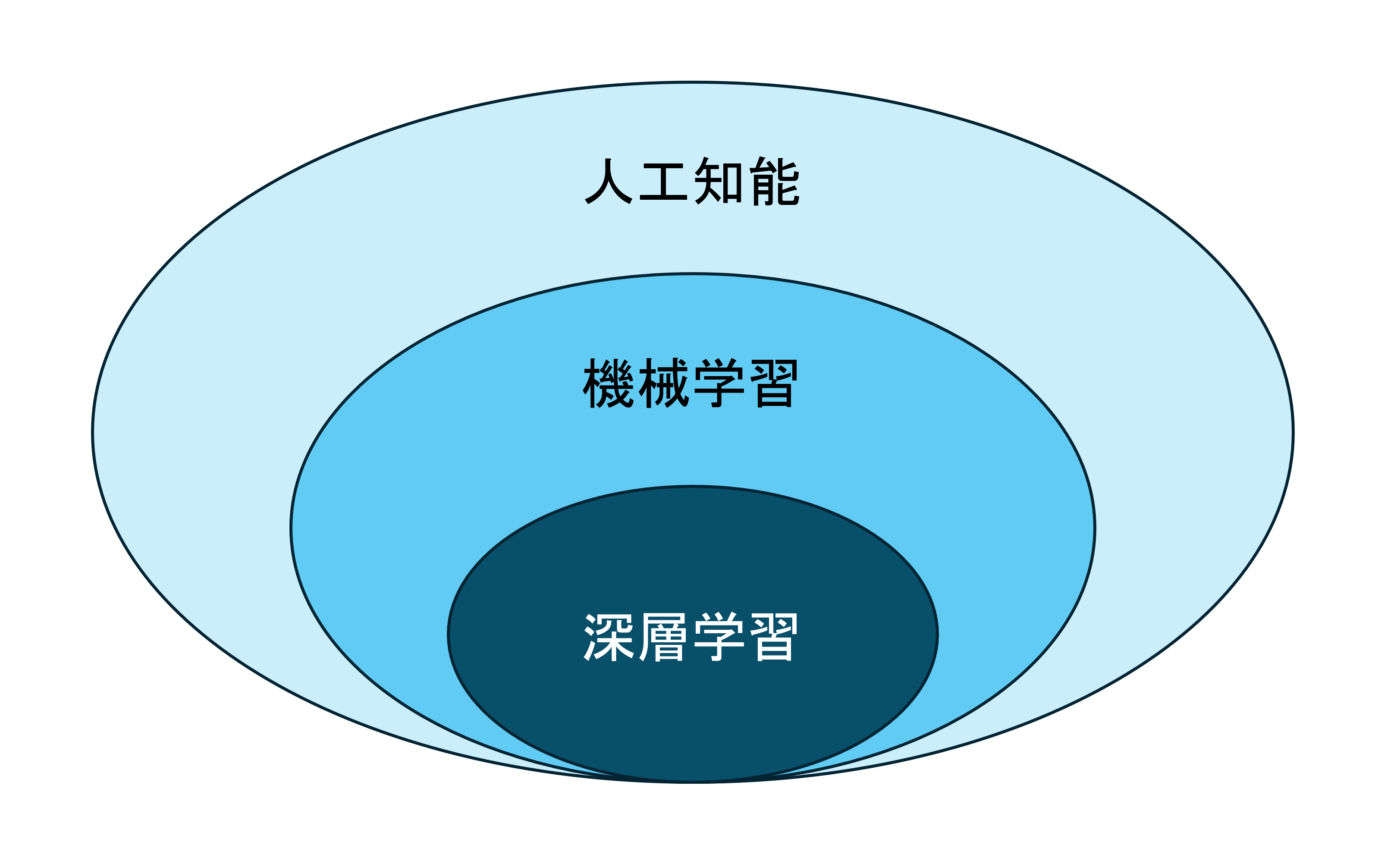

上図のように、AIという大きな枠組みの中に機械学習(Machine Learning)が含まれ、さらにその一部にディープラーニング(Deep Learning、深層学習)があります。機械学習とは、コンピューターが人間のプログラミングによらずデータからパターンやルールを学習し、自ら改善していく仕組みのことです。たとえば大量の過去データを機械学習アルゴリズムに与えると、データの中に潜む規則性を見つけ出し、新しいデータに対して予測や判断を下せるようになります。従来は人が細かいルールをプログラムしていましたが、機械学習では経験(データ)から学習する点が大きな特徴です。そして機械学習の手法の一つがディープラーニング(深層学習)です。ディープラーニングは人間の脳神経回路をモデルにした多層構造のニューラルネットワークを用いる学習方法で、画像や音声など複雑なパターンを高い精度で捉えることができます。このディープラーニングの登場によって機械学習の性能が飛躍的に向上し、AIはこれまで難しかった高度な認識や予測が可能になりました。例えば画像認識の分野では、ディープラーニングによって人間並み、それ以上の精度で写真の中の物体や人物を判別できるようになっています。現在のAIブームを支えている技術の核に、このディープラーニングがあるのです。

なぜ今AIが注目されているのか

AIは以前から研究されてきましたが、ここ数年で急速に注目を集めるようになった背景にはいくつかの社会的・経済的要因があります。 まず技術的な要因として、先述のディープラーニングの革新があります。ディープラーニングという機械学習手法が登場し、AIの能力を飛躍的に高めたことが現在の第3次AIブームの大きな要因とされています。加えて、インターネットやセンサーの普及によるビッグデータの蓄積と、クラウドやGPUによる高速な計算環境の発展もAIの実用化を後押ししました。大量のデータを高速に処理できる土壌が整ったことで、AIは実際のビジネスや生活で成果を出せる段階に達したのです。

次に経済的な要因では、業務効率化やコスト削減、新規ビジネス創出への期待が挙げられます。AIを活用すれば人手では膨大な時間がかかる作業を自動化でき、生産性を向上できます。事実、多くの企業がAI導入によって業務プロセスの効率化や売上向上の効果を報告しています。

またAIはこれまで不可能だったサービスや製品を可能にし、ビジネスチャンスを広げると期待されています。例えば生成AI(後述するChatGPTのような高度なAI)は、新たなサービス開発やクリエイティブ分野での活用によって新しい市場や価値を生み出す可能性が指摘されています。 社会的な背景としては、労働力不足や高齢化といった課題への対応があります。日本では特に生産年齢人口の減少が深刻ですが、AIの活用によって人手不足を補い、生産性を維持・向上させることが期待されています。例えば、24時間稼働できるAIロボットや自動運転配送などは、人手の代替やサポートとして注目されています。政府や産業界もAIを重要技術と位置付け、「Society 5.0」のような未来社会像でAIの活用を推進しています。 さらに最近では、ChatGPT(チャットジーピーティー)に代表される生成AIの登場が世間の関心を一気に高めました。ChatGPTは高度な対話型AIで、まるで人間のように文章を読み書きできるため世界中で話題になりました。その反響は凄まじく、ChatGPTは公開からわずか5日でユーザー数100万人を突破し、2か月で月間1億人ものユーザーが利用するに至ったほどです。

このようにAIが現実に使えるレベルに達したことを誰もが実感する出来事があったことで、「今こそAIを活用しよう」という機運が高まっているのです。

身近で使われているAIの事例

AIというと難しく聞こえますが、実は私たちの身近な生活や仕事の中で既に活用されている例が数多くあります。ここでは、日常生活とビジネス現場それぞれで見られる代表的なAI活用事例を紹介します。

音声アシスタント:

スマートフォンの「Hey Siri」や「OK Google」といった音声アシスタントは、身近なAIの典型例です。話しかけた言葉をAIが音声認識し、天気予報の回答やアラーム設定、家電操作などをユーザーの意図に応じて実行してくれます。今やスマホ以外にもスマートスピーカーや車載システムで音声アシスタントが活躍しており、私たちの日常に溶け込んでいます。

スマート家電:

冷蔵庫やエアコン、洗濯機などにもAI搭載の「スマート家電」が増えています。例えばAI冷蔵庫は中の食材を認識して鮮度や在庫を把握し、最適な温度管理を自動で行います。洗濯機でもAIが衣類の量や汚れ具合を判断し、水量や洗い方を調節する機種が登場しています。これにより家事の負担軽減につながっており、生活をより便利にしてくれます。

自動車の運転支援:

最近の自動車には衝突回避や運転支援のAIシステムが搭載されています。前方の歩行者や車両をAIが検知してブレーキを自動制御する自動ブレーキ機能や、車線から逸脱しそうになると警告する車線維持支援などは多くの車種で実装済みです。AIがドライバーをアシストすることで事故リスクを減らし、安全運転に寄与しています。将来的には完全な自動運転車も視野に入っており、車社会にもAIが深く関わっています。

スマホアプリ(写真・翻訳など):

スマートフォンで使われる各種アプリにもAIが活躍しています。例えば写真編集アプリではAIが人物の顔や背景を自動認識し、ワンタップで最適なフィルター適用や不要物の除去を行ってくれます。また翻訳アプリではカメラで撮影した看板の文字を即座に別の言語に翻訳したり、音声で話しかけるとその場で他言語に通訳してくれる機能があります。これらは高度な画像認識・自然言語処理のAIによって実現しており、旅行や日常のコミュニケーションで重宝されています。

またビジネスの現場においてもAIを導入する事例が増えています。

製造業の品質検査:

工場ではAIを使った不良品の自動検出が行われています。カメラで製品を撮影し、AIが画像解析することで形状や色の異常を見つけ出します。人間の目では見落とすような微細なキズもAIなら即座に検知でき、検品の精度向上に貢献しています。また検査工程の自動化により人手不足の対策にも役立っています。

オフィス業務の効率化:

音声認識や自然言語処理のAIはオフィス業務でも活躍しています。例えば会議の内容を録音し、AIが自動で文字起こしして議事録を作成してくれるサービスがあります。またコールセンターではAIチャットボットがよくある問い合わせに自動応答し、オペレーターの負担を減らしています。これらにより事務作業や顧客対応の効率が飛躍的に向上し、人はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

このように、私たちの身の回りには既に多種多様なAIの活用例があります。日常生活では便利さや快適さをもたらし、ビジネスの現場では効率化や品質向上、新サービス創出に貢献しているのが現在のAIです。

AIの得意なこと・苦手なこと

AIには優れた能力がありますが、万能ではなく得意なことと苦手なことがはっきりしています。ここでは、AIの特性を理解するためにその長所と短所を整理します。

AIの得意なことの1つに大量データの高速処理が挙げられます。AIは人間には到底扱えないような膨大なデータを短時間で処理できます。しかも疲れたりミスをしたりしないため、常に安定して高速・高精度な結果を出し続けることが可能です。例えば数百万件の取引履歴からパターンを分析するような作業も、AIであれば24時間休みなく実行できます。

また、ルールに沿った反復作業もAIが得意としている分野です。明確なルールが決まっている定型的な作業は、あらかじめ手順を学習させておけば、以降はブレることなく忠実にその手順を繰り返せます。製造工場での検品作業や、書類の仕分けなど、人間が行うと集中力の低下でミスが出るような単純作業も、AIならばミスなく高速に処理できます。

しかし、AIも万能ではなく、AIにも苦手なことがあります。それはまず創造性が求められる作業です。AIは過去のデータからパターンを学ぶ仕組み上、まったく新しい発想でゼロから何かを生み出すようなクリエイティブな作業は苦手です。例えば芸術作品の創造や斬新なビジネスアイデア発案といった、人間でも突出した創造力が必要な領域では、AIはまだ人間に及びません。生成AIによって文章や画像を作ることはできますが、それも学習データの組み合わせに過ぎず、真の意味で独創的なアイデアを自発的に生み出すには至っていません。

また、少ないデータでの学習・推論を行うこともAIは苦手としています。AIは大量のデータを学習して初めて高い精度を発揮します。そのためデータが不足している状況は大の苦手です。極端に言えば、十分な訓練を受けていない新米社員のような状態では実力を出せません。例えば個別顧客に合わせて対応を変えるパーソナライズなサービスでは、一人ひとりのデータは限られるためAIが適切に判断できないことがあります。このように、データが少ない問題や初めて遭遇する未知の状況では、AIの予測精度は大きく低下します。エンジニアの方は覚えがあるかもしれませんが、ChatGPTなどの生成AIを使ってプログラミングコードを作成してもらったとき、マイナーな言語の精度が落ちるのもこのためです。

このように、AIの長所と短所を正しく理解することが重要です。得意分野では人間を凌駕するパフォーマンスを発揮しますが、苦手分野では思わぬ失敗や限界にぶつかることがあります。ビジネスでAIを活用する際も、これら特性を踏まえて「AIに任せること」「人間がすべきこと」を見極めることが成功のポイントになります。

ビジネスに活かすための第一歩

AIの基礎知識を押さえたところで、実際にビジネスにAIを活用するには何から始めれば良いかを考えてみましょう。闇雲に「AIを導入しよう!」と言っても成功しません。以下にビジネスパーソンが取るべき第一歩となるポイントを整理します。

まず第一にAIについて学び、社内のリテラシーを高めることが重要でしょう。まずは経営層から現場まで、AIの基本的な仕組みやできること・限界について理解を深めることが重要です。社内勉強会を開催したり、AIの専門家のセミナーを受けたりして、組織全体でAIリテラシーを向上させましょう。AIに関する共通認識ができていないと、導入の目的や効果を正しく共有できずプロジェクトが迷走しかねません。

次に解決したい課題・目的を明確にすることが重要です。AI導入自体が目的とならないように、AIを使って解きたい問題をはっきりとさせることが重要でしょう。自社の業務でどの部分にAIを使いたいのか、その目的を考えます。例えば「問い合わせ対応の時間を短縮したい」「売上予測の精度を上げたい」など具体的な課題設定を行いましょう。目的が定まれば、どのようなAI手法やデータが必要かが見えてきます。なんとなくAIを入れても効果は出ませんので、まずはAI導入のゴール設定が肝心です。

また重要な点として、小規模にテストしながら導入することも大切です。いきなり大規模なシステムを構築するのではなく、スモールスタートでAI活用を試してみましょう。最近ではお試しで一部無料で提供されているAIサービスも増えてきています。こういったツールを小さなプロジェクトで試して、効果検証するのがおすすめです。最近はプログラミング不要で使えるAIサービスも充実していますから、どなたでも気軽に試してみることが大切でしょう。

以上が、ビジネスにAIを活かすための初歩的なステップとなります。最初は小さく始め、成功体験を積み重ねることで、社内の理解と協力も得やすくなります。AIは魔法の杖ではありませんが、適切に使えば強力な武器になります。基礎知識を踏まえて一歩ずつ取り組み、ぜひ自社のビジネスにAIの力を役立ててみてください。

おわりに

今回は、AI入門第1回ということで、AIについてその概要と利用する心構えについて解説しました。正しくAIを使うことで、皆さんの業務効率を大きく向上させることができるでしょう。次回はAIエージェントについて紹介します。次回もお楽しみに。

AIエージェントをいち早く学べる以下のセミナーも開催していますのでご興味のある方はぜひチェックしてみて下さい。

業務効率を向上させるAIパートナーを自作しよう!!

Difyで始めるAI活用!プログラミング不要のAIエージェント作成入門【基礎編】